L’arrivo in Giappone di Alessandro Valignano

Nato a Chieti nel 1539, Alessandro Valignano apparteneva a una delle famiglie teatine più nobili. Formatosi in legge all’Università di Padova, nel 1565 si trasferì a Roma, dove poté osservare più da vicino la Compagnia di Gesù; a colpirlo furono, in effetti, fin da subito, i racconti delle missioni che giungevano da varie parti del mondo. Nel 1566 entrò nella Compagnia e, al termine del corso di teologia, nel 1571, venne ordinato sacerdote. L’anno successivo fu nominato Visitatore generale delle missioni delle Indie Orientali, avviandosi verso l’inizio della sua opera missionaria sul campo.

Nato a Chieti nel 1539, Alessandro Valignano apparteneva a una delle famiglie teatine più nobili. Formatosi in legge all’Università di Padova, nel 1565 si trasferì a Roma, dove poté osservare più da vicino la Compagnia di Gesù; a colpirlo furono, in effetti, fin da subito, i racconti delle missioni che giungevano da varie parti del mondo. Nel 1566 entrò nella Compagnia e, al termine del corso di teologia, nel 1571, venne ordinato sacerdote. L’anno successivo fu nominato Visitatore generale delle missioni delle Indie Orientali, avviandosi verso l’inizio della sua opera missionaria sul campo.

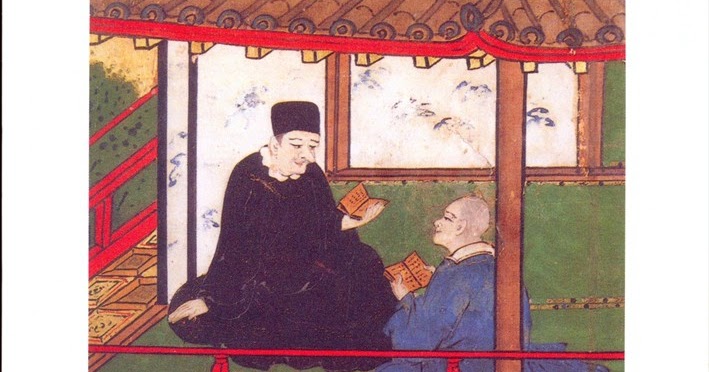

Valignano giunse a Goa nel 1574 e si occupò immediatamente di visitare le varie missioni costituite dagli altri membri della Compagnia, in India, in Malesia, e a Macao, dove, peraltro, fondò un Collegio dei gesuiti e riuscì a prendere in carico la gestione del porto della città, fondamentale dal punto di vista economico per incrementare gli introiti utili per le missioni. Padre Valignano si impegnò in prima persona per la missione in Giappone, dove giunse nel 1579 e dove sarebbe rimasto, nel corso della sua prima visita, fino al 1582; affidò, invece, la missione in Cina al suo allievo Matteo Ricci.

L’arrivo nel paese del Sol Levante pose il Visitatore dinanzi a una situazione molto differente rispetto a quella che aveva immaginato; credeva di trovare una comunità già molto nutrita e allargata di convertiti, ma dovette presto capire che la strada da percorrere era ancora lunga, specie nel Kyûshū meridionale. Uno degli ostacoli maggiori era stato causato dalla superbia e dalla presunzione di superiorità dimostrate dai missionari inviati, restii ad abbandonare le loro consuetudini e, per questo, invisi alla maggior parte dei signori feudali giapponesi. L’altro grande ostacolo, avvertito in particolare in passato da Francesco Saverio, era rappresentato dalla lingua, difficile sia da apprendere che da comprendere nonostante l’aiuto dei vari interpreti.

La necessità del cambiamento nelle mani del Visitatore Generale

Il primo risultato importante di Valignano fu raggiunto grazie alla stampa: ottenuti i mezzi necessari, in parte dall’Europa, in parte grazie alla manodopera locale, riuscì a stampare i testi utili alla diffusione del pensiero cristiano.

Adriana Boscaro definisce l’arrivo di Valignano in Giappone l’inizio di ‹‹una “industrializzazione” del processo di evangelizzazione: la parola di Dio deve raggiungere quanta più gente possibile e con ogni mezzo››. L’introduzione dei caratteri mobili velocizzò la penetrazione del cristianesimo pur tenendo presente il fatto che i testi dovevano comunque ricevere l’imprimatur dall’Inquisizione di Goa. Nel 1590 si giungerà alla fondazione di una stamperia a caratteri mobili presso il collegio gesuitico di Katsusa: si trattava di un evento piuttosto importante, poiché attraverso la stampa era possibile far conoscere i capisaldi della fede cristiana e permettere una veloce ed efficace opera di evangelizzazione.

Il lavoro di editoria, che consentì la realizzazione dei kirishitan-ban ovvero edizioni cristiane, voleva, da un lato promuovere la nascita di una “letteratura europea”, attraverso la quale presentare gli elementi culturali e sociali del mondo occidentale, e dall’altro presentare strumenti quali lemmari, dizionari e grammatiche particolarmente utili per lo studio della lingua giapponese.

Il lavoro di Valignano fu intenso e fermo nella convinzione che l’unico modo per ottenere e conservare autorità religiosa presso i giapponesi fosse quello di accomodare il cristianesimo, cercare di adattarsi alle abitudini e ai costumi del paese del Sol Levante. Occorreva cambiare strada e l’unica individuata da Valignano fu quella di studiare la lingua e la cultura locali e adattarsi all’innata cortesia del popolo giapponese; era un percorso tracciato, peraltro, su pressione degli stessi signori del Kyûshū verso il padre gesuita. Da queste premesse ebbe inizio quello che viene solitamente definito il “cristianesimo gesuitico” in Cina, India e Giappone.

Uno dei modi per ridurre la distanza fra le parti, fu quello di cercare di costituire un clero indigeno rendendo la religione cristiana, da straniera, cittadina in Giappone. Consapevole della disparità di trattamento fra i missionari europei e i convertiti giapponesi, Valignano cercò di eliminare le discriminazioni da parte dei superiori dell’Ordine verso i fratelli giapponesi. Nonostante il suo impegno, tuttavia, la prima ordinazione di un convertito giapponese ebbe luogo solo nel 1601.

La scrittura de Il Cerimoniale per i missionari del Giappone (1583-84)

Quella adottata da Valignano era una precisa strategia che si attuò con la costruzione di ben quattro seminari per l’educazione e la formazione dei giapponesi, da portare avanti attraverso lo studio della lingua giapponese, del latino, della dottrina cristiana, della letteratura classica e della musica. Relativamente agli insegnamenti impartiti agli allievi, lo studio del latino, fondamentale nell’ottica di diventare figure ecclesiastiche, appariva piuttosto inutile agli occhi dei giapponesi. La conoscenza del latino non conferiva, infatti, né uno status sociale né maggiore stima, e, in una società basata quasi interamente su questi aspetti, la conseguenza era la negligenza dei giapponesi. Proprio per questo motivo, Valignano consigliava ai maestri di non rinunciare, laddove necessario, all’utilizzo di punizioni corporali, ricordando, tuttavia, come queste pratiche non fossero viste positivamente in Giappone. Il metodo da utilizzare fu, poi, codificato all’interno del Catechismus Iaponensis, scritto nel 1580 sempre da Valignano.

Su queste premesse nasceva nella mente del padre teatino il progetto di un manuale di comportamento, un insieme di normative e suggerimenti per i missionari gesuiti, che venne alla luce a cavallo fra il 1583 e il 1584. Scritti frettolosamente, come Valignano precisava al Generale della Compagnia, Claudio Acquaviva (1543-1615), gli Advertimientos aserca de las costumbres de los Jappones o, più semplicemente, Il Cerimoniale per i missionari del Giappone, raccoglievano il frutto dell’esperienza maturata nel corso della sua prima missione in Giappone. In quest’opera, Valignano affrontava, per la prima volta in maniera esplicita, la questione dell’accomodatio gesuitica offrendo, però, una precisa soluzione attraverso un complesso di “buone maniere”.

Il testo prodotto da Valignano era connesso, secondo l’analisi fatta da Adriano Prosperi a un aspetto fondamentale della cultura italiana della prima età moderna, quello costituito dall’elaborazione di codici di comportamento validi all’interno di contesti determinati. Erano codici riguardanti l’ambito e l’estensione dei doveri dell’individuo nei confronti della società da cui discendeva una nuova nozione della personalità, che insisteva sulla capacità di adattamento flessibile agli altri.

Alla ricerca di equilibrio e armonia

Il Cerimoniale non era un trattato teologico, non affrontava problematiche dottrinali, ma, scritto con la collaborazione di altri gesuiti e di giapponesi convertiti, mirava a far aderire la religione cristiana al buddhismo Zenshu. La matrice comune dei vari capitoli del testo era proprio la “maniera” da utilizzare. Per Valignano, in sintesi, riconoscere massima autorità ai signori feudali e ai sacerdoti buddhisti avrebbe implicato un incremento di autorità anche per la Compagnia.

Attraverso la diffusione di questo testo, Valignano sperava di raggiungere definitivamente un equilibrio fra la cultura occidentale europea e quella nipponica, impostando il tutto su due concetti: autoridade e familiaridade, ossia autorità e rispetto da una parte, amore e confidenza dall’altra. Il Visitatore Valignano si poneva al centro di questo equilibrio in qualità di grande maestro, di esempio da seguire per tutti i gesuiti sbarcati nel paese del Sol Levante.

Le aspettative di Valignano crescevano sempre di più, consapevole che il cristianesimo si stava diffondendo presso le classi elitarie del Giappone, e l’alleanza con i signori feudali del Kyûshū era in quest’ottica un elemento decisivo. Il Visitatore apprezzava la predisposizione dei giapponesi all’apprendimento di una nuova religione che trasmetteva l’immagine di universalità e coesione al suo interno. Proprio per questo motivo, Valignano fu sempre contrario all’arrivo di altri ordini religiosi in Giappone; la vista di predicatori cristiani vestiti in maniera differente e con idee spesso contrastanti avrebbe reso il cristianesimo non tanto dissimile dalle varie fazioni buddhiste.

La scoperta di culture e uomini totalmente differenti dall’Occidente europeo, i loro usi e costumi, la loro idea di religiosità e di Dio, ponevano dei problemi molto più grandi di quanto si potrebbe pensare. Si trattava, infatti, di ridefinire una sorta di piramide dell’umanità, specificare il ruolo di questi uomini nella storia in accordo con la parola di Dio. In questo senso, il gesuita spagnolo José de Acosta (1539-1600) tracciava una gerarchia di popoli ponendo la Cina e il Giappone non troppo distanti ‹‹dalla retta ragione e dall’uso comune del genere umano››. Presentavano, inoltre, caratteri analoghi alle popolazioni pagane presenti all’epoca dell’antico cristianesimo, specie nella codificazione dei loro riti, il che comportava, ancora di più, l’immedesimazione da parte dei missionari gesuiti con gli apostoli e con la figura di Paolo.

La prima ambasciata giapponese in Europa

Il Visitatore Valignano si era rivelato un abile stratega nel corso della sua permanenza in Giappone, capace di adattare il suo pensiero ai diversi interlocutori incontrati così da ricollocarsi nella società nipponica. Il grande progetto di evangelizzazione necessitava però di nuove sovvenzioni per la costruzione di seminari e chiese, benché papa Gregorio XIII fosse già stato munifico nei riguardi della missione giapponese. Proprio per questo Valignano considerò l’idea di inviare un’ambasceria in Europa per rendere omaggio al pontefice e dimostrare la validità della direzione intrapresa.

Per la prima volta, quindi, dei giapponesi sarebbero entrati in contatto con la cultura europea, avrebbero ammirato grandi città, lo splendore del Rinascimento italiano, e avrebbero poi riportato la loro esperienza, magari riuscendo a scalfire la proverbiale superbia nipponica. D’altra parte, gli europei avrebbero apprezzato la cortesia e la raffinatezza nei modi dei giapponesi.

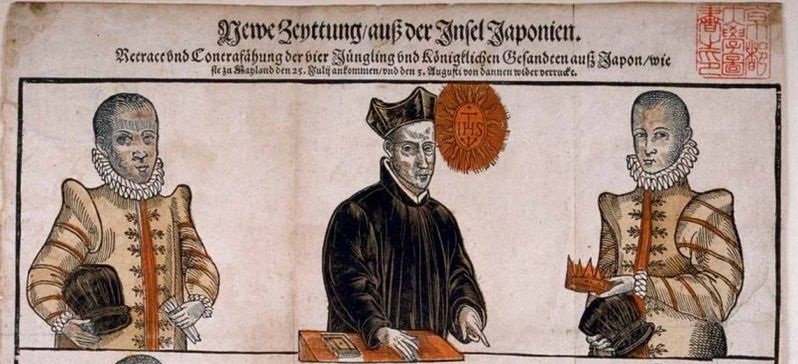

La piccola legazione, composta da due rappresentanti ufficiali dei daimy e da due giovani di nobile stirpe, viene ricordata nella storiografia giapponese come Tenshō ken’Ō shisetsu, ovvero la ‹‹missione in Europa dell’era Tenshō››.

Il lungo viaggio iniziò il 20 febbraio del 1582, quando i quattro giapponesi, non ancora quindicenni, accompagnati dal gesuita Diogo de Mesquita (1553-1614), uno degli interpreti di Valignano, salparono da Nagasaki per l’Europa. Dopo essere stati costretti a soste forzate a Macao, Cochin e Goa, i legati giunsero a Lisbona l’11 agosto del 1584, da dove proseguirono verso Madrid per essere ricevuti dal re Filippo II. Dopo essere sbarcati a Livorno, i legati incontrarono il Granduca di Toscana, Francesco I de’ Medici, che li accolse con grandi onori e fece visitare loro Firenze, Pisa e Siena. Sollecitati, però, dal papa Gregorio XIII, ansioso di incontrare l’ambasceria, i giovani giapponesi si affrettarono verso Roma dove giunsero il 22 marzo.

A Roma i festeggiamenti, prolungatisi per giorni, vennero, però, improvvisamente interrotti dalla morte del pontefice Gregorio XIII il 10 aprile del 1585. Tuttavia, nonostante la preoccupazione dei legati, il nuovo papa, Felice Peretti, eletto con il nome di Sisto V, mostrò il medesimo entusiasmo del suo predecessore per la presenza a Roma dei giovani giapponesi. Proprio Sisto V, infatti, insignì gli ambasciatori della cittadinanza onoraria romana e donò loro la Chiesa di santa Maria dell’Orto.

Il 13 aprile del 1586, da Lisbona, cominciava il lungo viaggio di ritorno in Giappone, dove i legati arrivarono finalmente il 21 luglio del 1590, dopo quattro lunghi anni di navigazione; vennero quindi accolti da eroi, benché il clima per i missionari cominciasse a essere ostile.

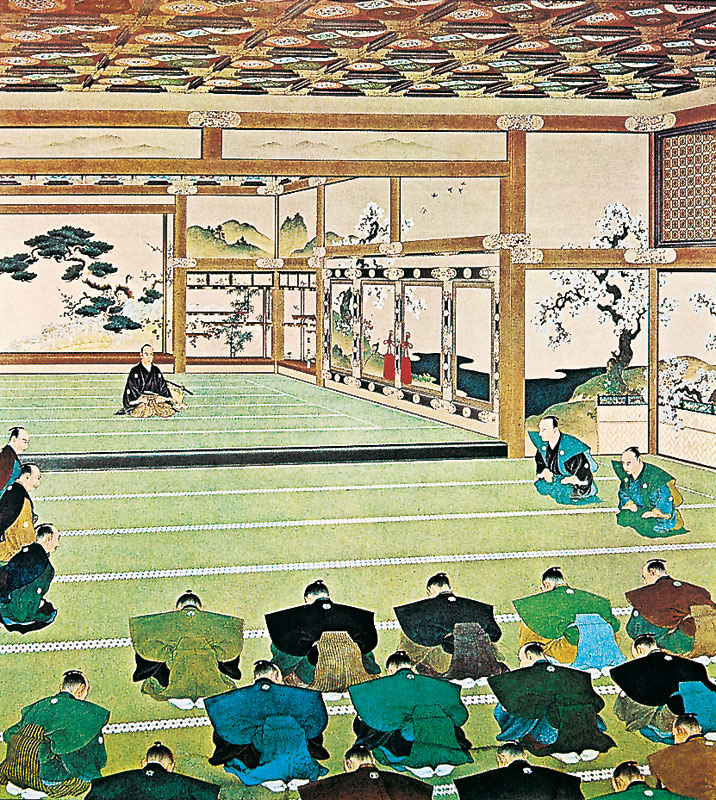

Il 3 marzo 1591 Toyotomi Hideyoshi ricevette solennemente, nel suo palazzo a Kyoto, Valignano e i quattro giovani ambasciatori di ritorno dall’Europa. Il Visitatore, che aveva a lungo chiesto questa udienza numerose volte rifiutata o rinviata, si presentò alla testa di un corteo imponente e recando doni preziosi per Hideyoshi.

L’esito della missione

Alla fine della sua prima missione, nel 1582, Valignano lasciava in Giappone una comunità piuttosto ampia comprendente circa 150.000 convertiti, con 200 tra chiese e cappelle. Nel giro di un paio d’anni il numero dei convertiti era praticamente raddoppiato. Le missioni successive del padre gesuita, dal 1590 al 1591, e, infine, dal 1598 al 1603, furono, invece, complicate a causa del grande mutamento che stava attraversando il paese, complice il cambio al vertice: Toyotomi Hideyoshi aveva sostituito Nobunaga. Preoccupato della crescente affermazione dei gesuiti e del conflitto intimo che la religione cristiana creava nei convertiti a discapito dell’obbedienza verso il governo centrale, Hideyoshi emanò il 25 luglio del 1587 un Editto che imponeva l’abbandono del paese da parte di tutti i missionari cristiani. Il provvedimento del 1587 faticò a essere messo in pratica anche per il timore dello stesso Hideyoshi che senza missionari il commercio con gli europei avrebbe potuto risentirne, qualcosa che voleva chiaramente scongiurare. Ancora una volta, gli interessi economici prevalevano sugli aspetti culturali e religiosi. Il dialogo aperto da Valignano con Hideyoshi e con i signori feudali giapponesi consentì il mantenimento di gran parte delle comunità cristiane nel Kyûshū, anche se le condizioni di vita apparivano sempre più critiche. I primi provvedimenti contro i cristiani furono seguiti dall’inizio delle persecuzioni che divennero più violente con l’ascesa di Tokugawa Ieyasu, dal 1603.

La missione di Valignano in Giappone giungeva ormai al termine nel 1603 con esiti piuttosto positivi, tuttavia compromessi dalle nuove politiche adottate dallo shogunato Tokugawa. Il Visitatore gesuita morì nel 1606 a Macao, senza mai avere la possibilità di visitare la missione in Cina del suo grande allievo Matteo Ricci.

L’eredità dell’opera di padre Valignano

L’attività missionaria gesuitica contribuì senz’altro alla conoscenza reciproca tra i due paesi, ma sull’espansione del cristianesimo non ebbe nessun risvolto pratico, come dimostra il fatto che oggi è praticato da appena l’1% della popolazione.

In questo contesto non era l’impegno di Valignano ad essere messo in discussione, ma il fatto che il cristianesimo potesse avere qualcosa in comune con gli usi e costumi giapponesi. La cultura cristiana era essenzialmente estranea ai costumi giapponesi e Valignano sperava che la conoscenza e il rispetto reciproco colmassero questa distanza. D’altra parte, la missione in Giappone fu strettamente dipendente dal commercio, sia dal punto di vista finanziario, sia per il fatto che si pensava, come in effetti era, che buoni rapporti coi padri avrebbero agevolato il commercio. Quando quest’ultimo perse importanza, il timore prevalse.

La principale paura era che i padri potessero essere l’avanscoperta di un’invasione da parte della Spagna o che quest’ultima potesse finanziare ed aiutare militarmente qualche daimyō cristiano che avesse pensato di ribellarsi. La chiusura del Giappone con l’inizio del sakoku, ufficialmente dal 1641, segnò la quasi scomparsa delle comunità cristiane e il fallimento definitivo del tentativo di evangelizzare il paese.